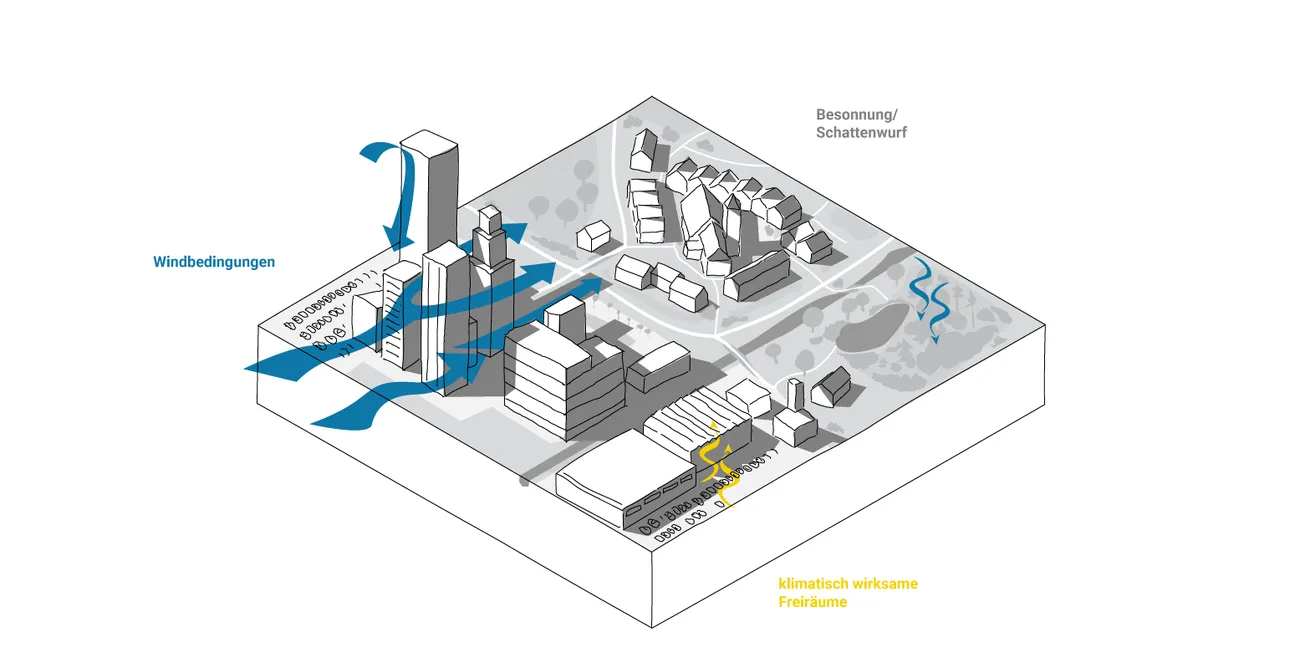

Wir betrachten ein Projekt in seinem Kontext, ermitteln die Standortfaktoren, also das in die Zukunft projizierte lokale Klima mit Sonnenlauf, Einstrahlung im Jahresverlauf, Windverhältnissen, Außentemperaturen in Abhängigkeit von den Jahreszeiten, Niederschlägen und Luftfeuchtigkeit vor Ort. Auch städtische Wärmeinsel-Effekte und Beeinflussung von Durchlüftungsschneisen werden mitberücksichtigt. Von den Klimadaten abgeleitet, entstehen Anforderungen für die Aufenthaltsqualität im Innen- und Außenraum. Komfort muss mit Aussicht auf Extremwetterlagen hinterfragt und neu definiert werden. Wohlbefinden muss gesundheitliche Aspekte in den Vordergrund stellen, Aufenthalte im Freien müssen ohne Hitzestress möglich bleiben.

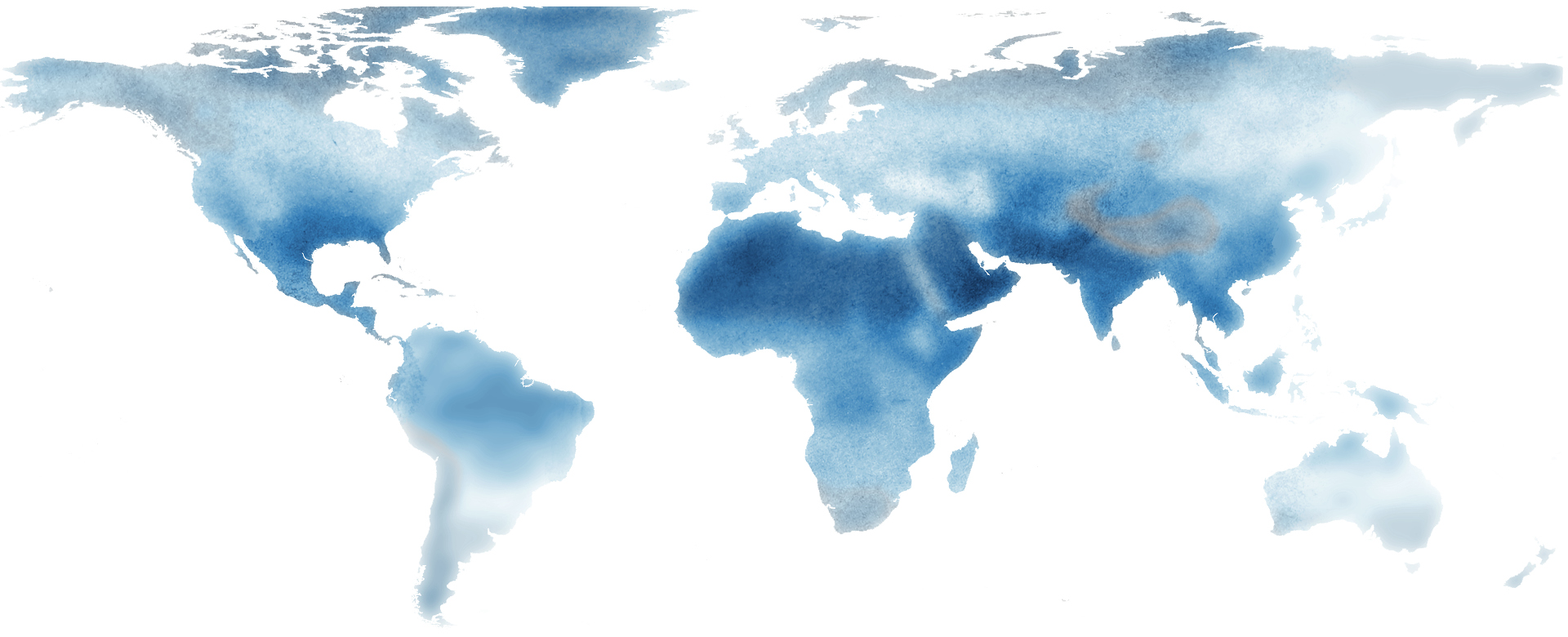

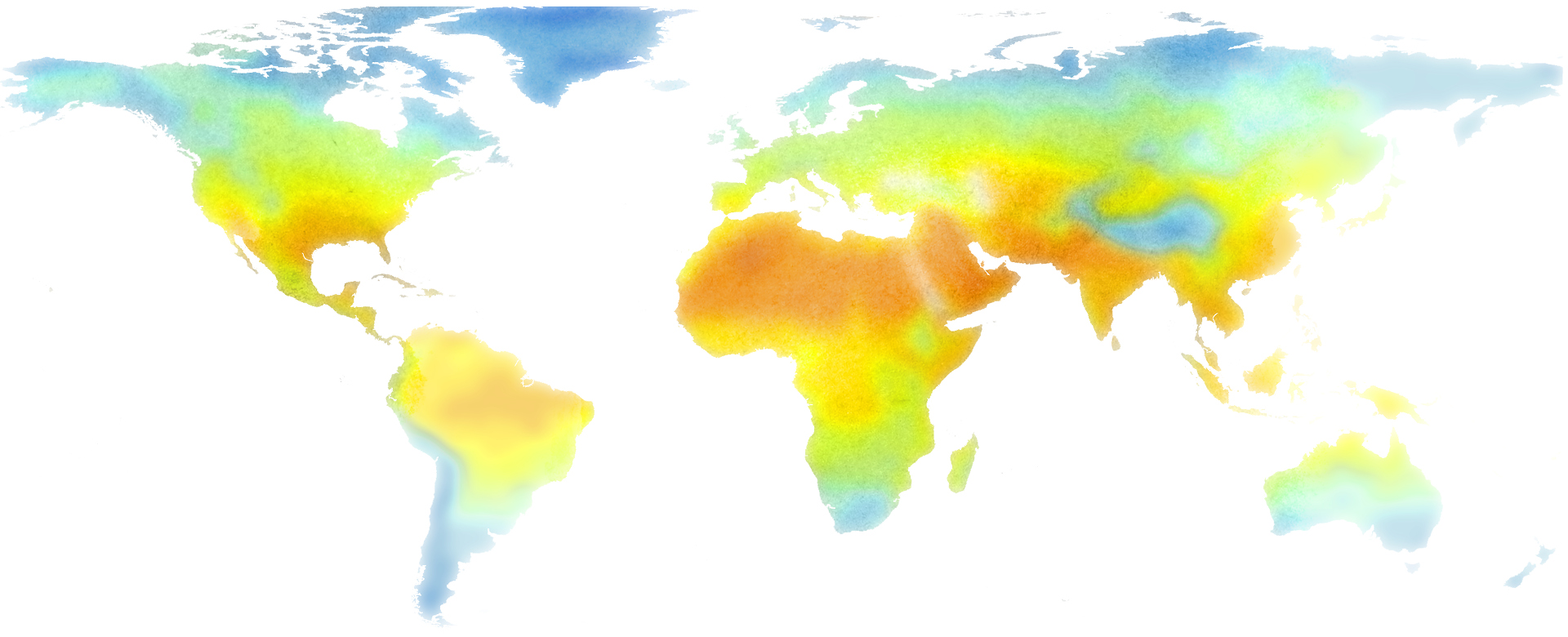

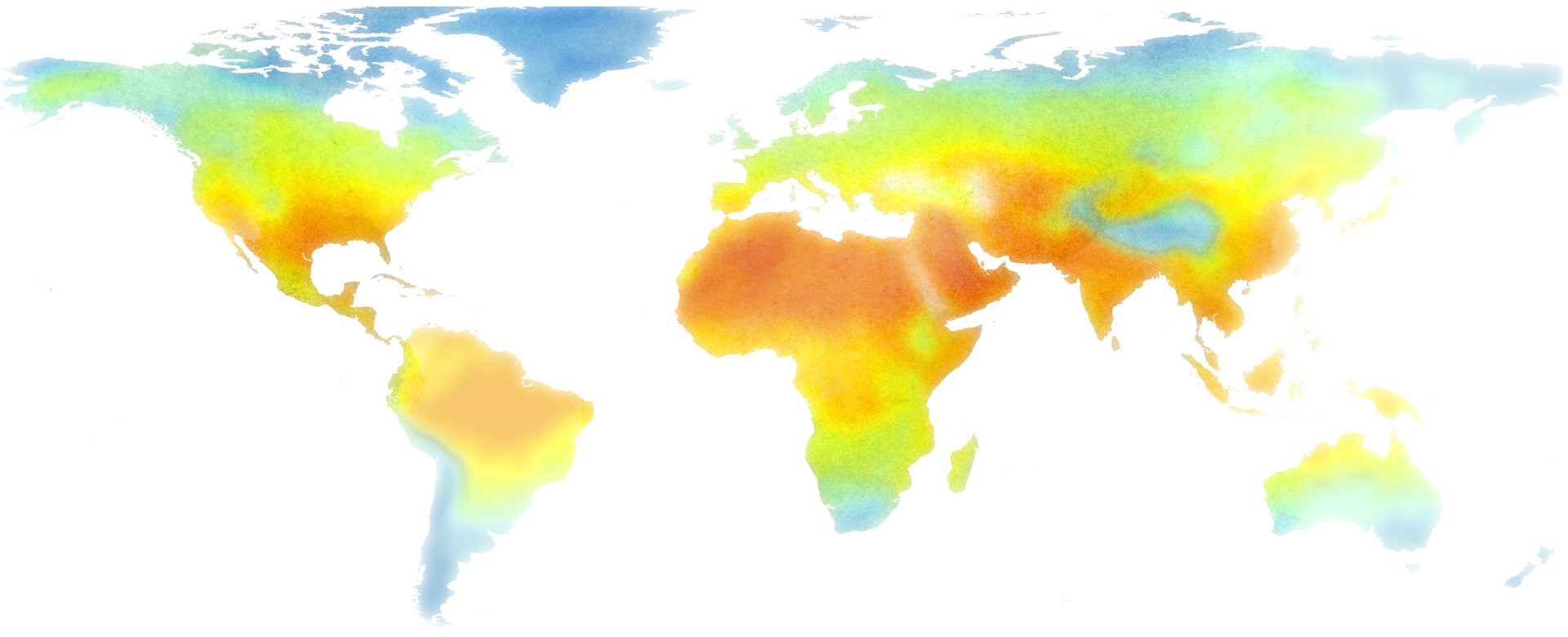

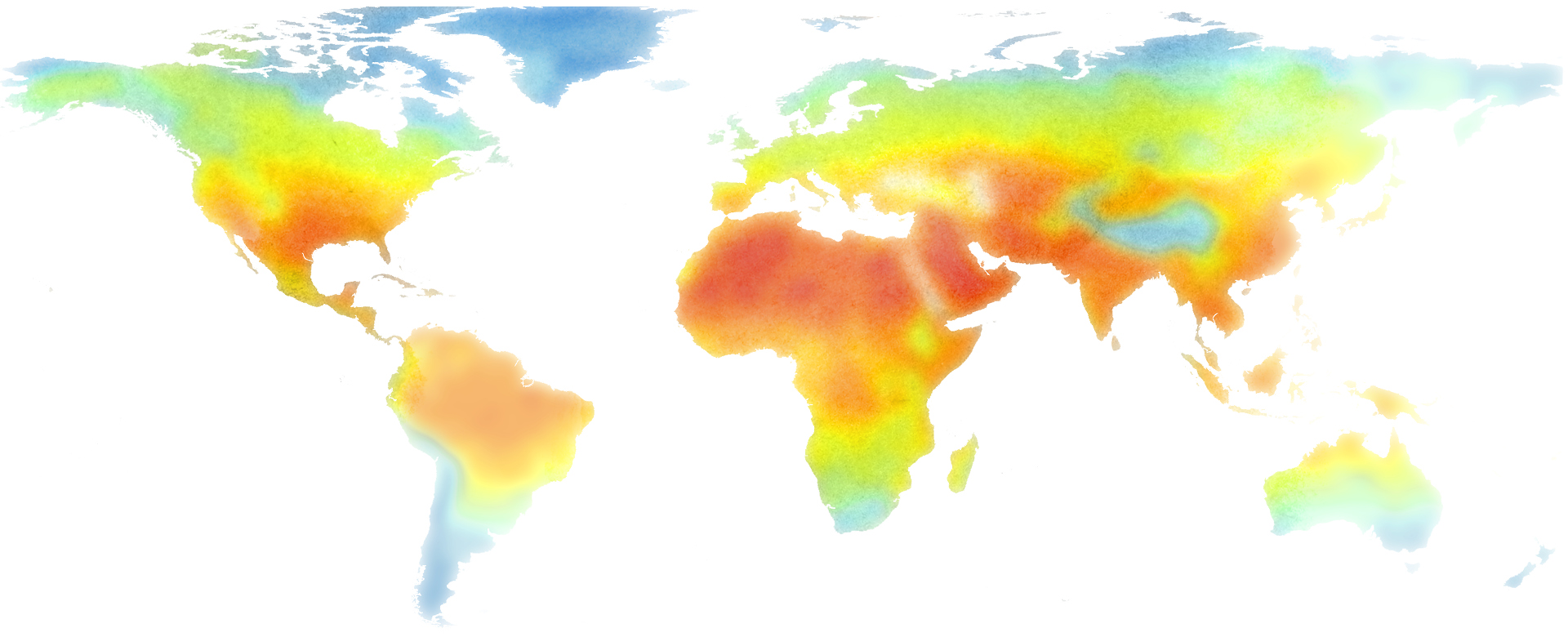

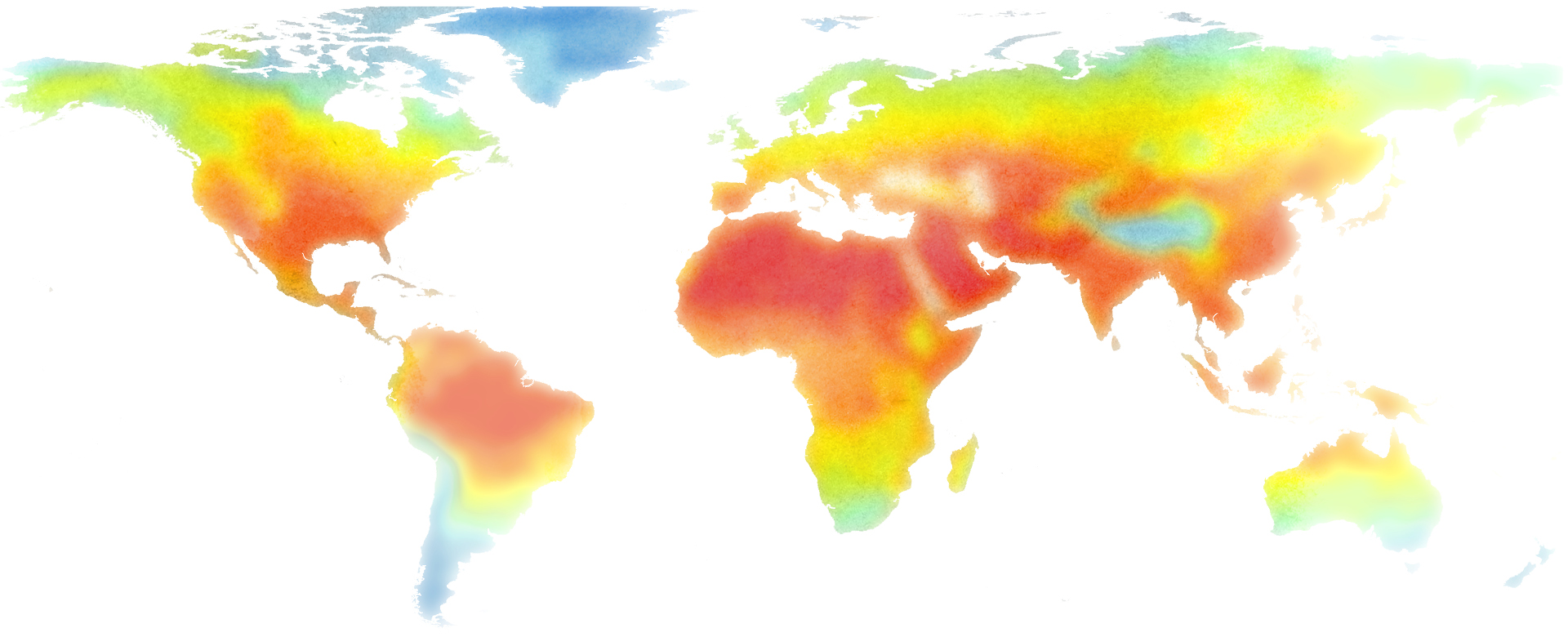

Wir gehen davon aus, dass Ende des Jahrhunderts das Klima durch den menschengemachten Klimawandel in Stuttgart vergleichbar wird mit dem jetzigen Klima von Toulouse. Was für andere Städte erwartet wird, finden Sie hier.

Das Einbeziehen der zu erwartenden klimatischen Entwicklung ist wichtig, damit Bauvorhaben auch in Zukunft der Erwärmung und anderem Wetter nachhaltig standhalten können.

Klimaanpassung (Adapt): In unseren Simulationen berücksichtigen wir die Folgen des Klimawandels und verwenden prognostizierte Wetterdaten aus der aktuellen Klimaforschung.

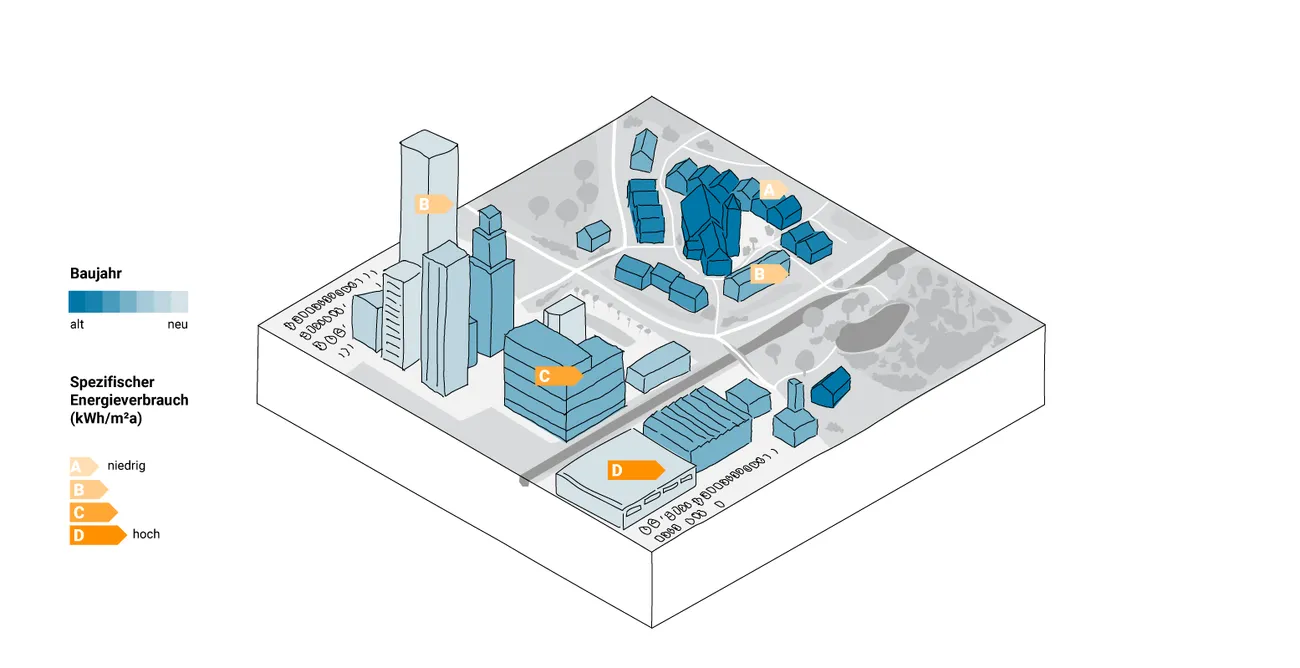

Standortanalyse

Definition der Randbedingungen

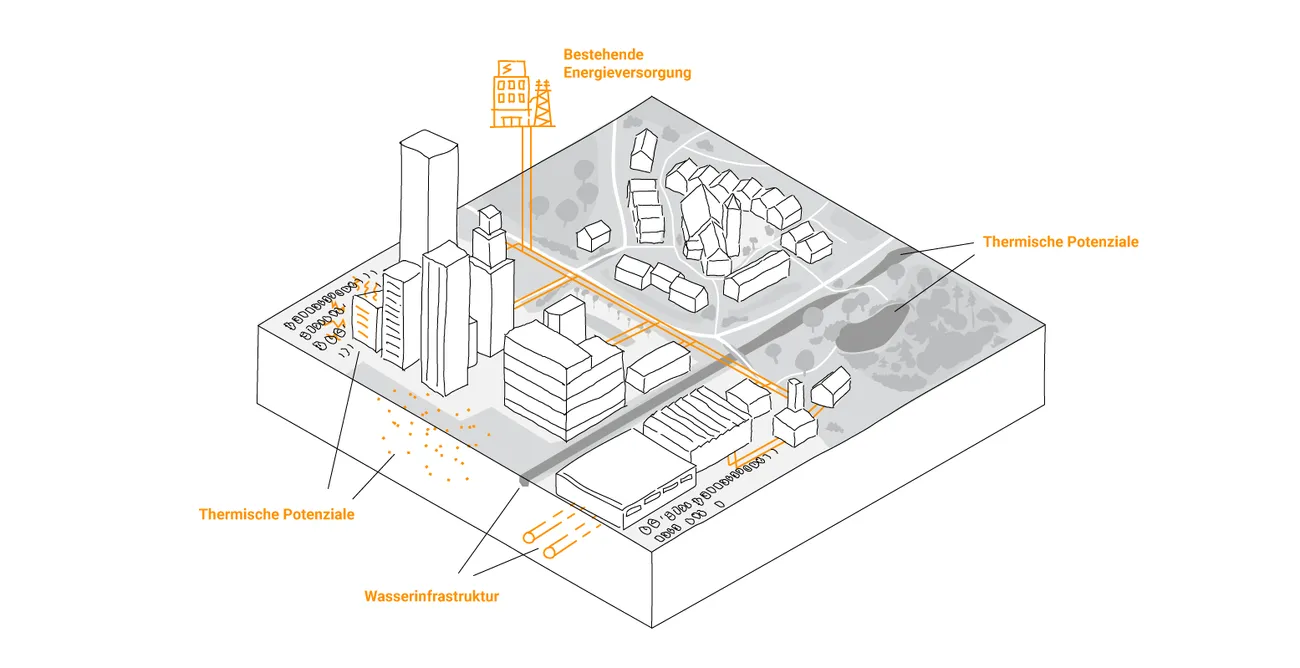

Wichtig bei der Untersuchung der Randbedingungen und Potentiale des Standorts sind der Gebäudebestand und die Infrastruktur, Grünräume und Wasserflächen. Zur Versorgung mit erneuerbaren Energien recherchieren wir die Verfügbarkeit und zukünftige Belastbarkeit möglicher Ressourcen und vergleichen Nutzen und Aufwand der Erschließung.

Bei unseren Projekten hat der Klimaschutz (Protect) oberste Priorität. Deshalb beziehen wir den CO2-Fußabdruck des Bauvorhabens immer ganzheitlich und strategisch mit ein.

Entwicklung des Konzeptes

Das ist für uns der Kern des KlimaEngineerings. Die Standortanalyse und die Festlegung der Randbedingungen sind Voraussetzung für die Entwicklung eines nachhaltigen Gebäude- und Energiekonzeptes, dass die Umwelt schützt und den Klimawandel nicht weiter antreibt. Ob es sich um ein einzelnes Gebäude, ein ganzes Stadtquartier oder einen Außenbereich handelt, um Neubau oder Bestand, wir beginnen immer damit, das Potential passiver Maßnahmen zu untersuchen.

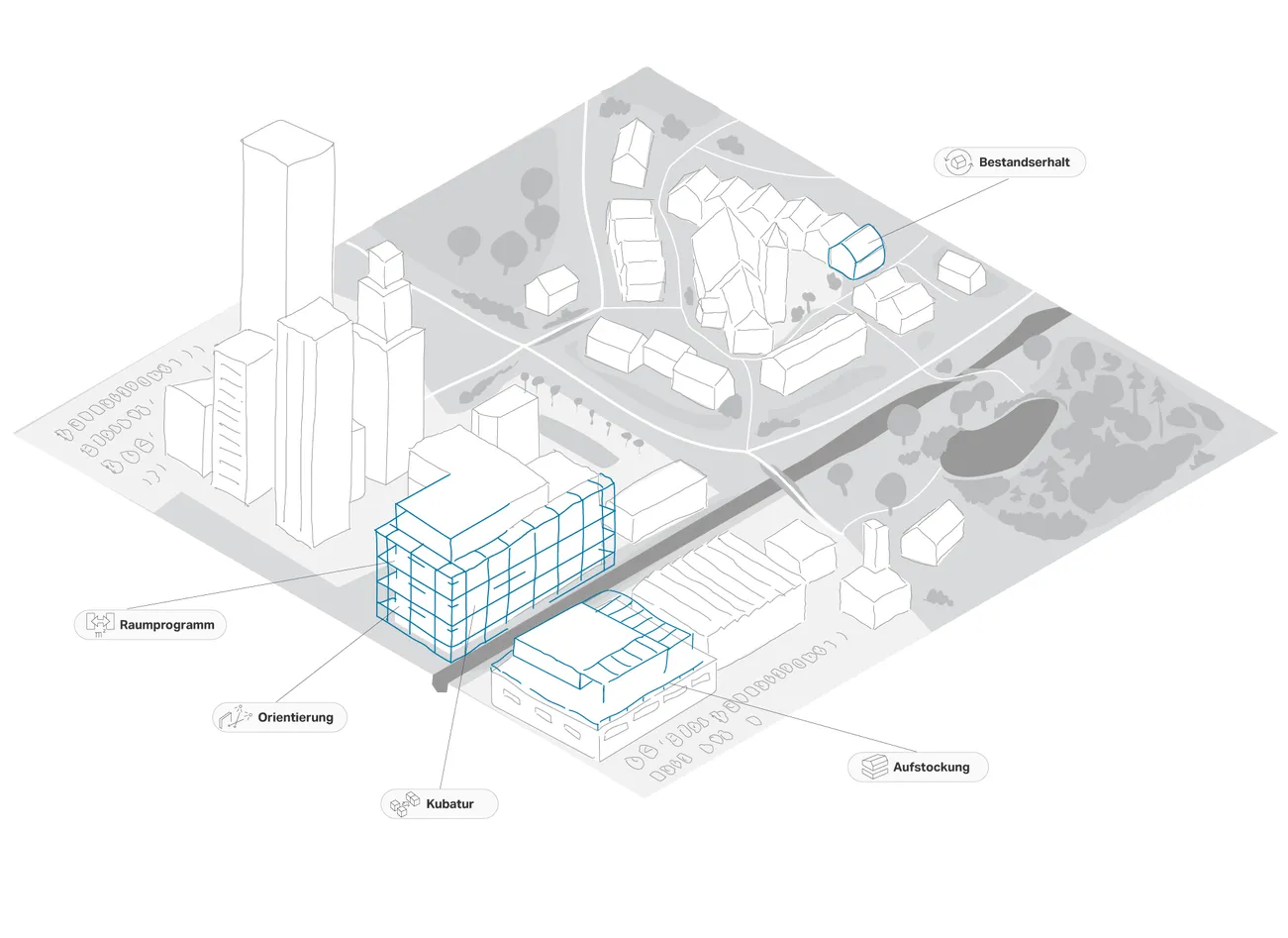

Architektur und Städtebau

Aufstockung

Aufstockung bezeichnet den baulichen Prozess, bei dem zusätzlicher Raum auf einem bestehenden Gebäude ergänzt wird. Dies trägt zum Klimaschutz bei, indem der Flächenverbrauch reduziert wird. Die bestehende Infrastruktur wird genutzt, anstatt neues Bauland z.B. aus dem Naturraum zu beanspruchen. Durch eine Aufstockung wird der Abriss von Altgebäuden vermieden. Es werden weniger Ressourcen und Energie für die Errichtung und Abbruch verbraucht als bei einem Neubau, da Materialaufwand und Transport verringert werden, wodurch erhebliche CO₂-Emissionen eingespart werden können. Zusätzliche energetische Sanierung und Einsatz effizienter Technologien verbessert die Energieeffizienz der bestehenden Gebäude.

Bestandserhalt

Bestandserhalt bezeichnet die Praxis, bestehende Gebäude zu bewahren und zu renovieren, anstatt sie abzureißen und neu zu bauen. Diese Vorgehensweise schont Ressourcen, da weniger neue Baustoffe produziert werden müssen, keine großen Mengen an Abfall entstehen und der Abriss entfällt. Damit kann der CO₂-Ausstoß für Errichtung und Abfallbeseitigung deutlich reduziert werden.

Kubatur

Kubatur bezeichnet das Volumen eines Gebäudes, das durch seine äußeren Maße (Länge, Breite, Höhe) bestimmt wird. Die Kubatur ist entscheidend für die Berechnung des Raumangebots und der Energiebilanz eines Gebäudes. Ein bewusster Umgang mit der Gebäudekubatur unterstützt den Klimaschutz, denn effizient gestaltete Gebäude erzielen geringen Energieverbrauch. Eine kompakte, gut isolierte Kubatur hat geringere Wärmeverluste, eine optimale Nutzung von Tageslicht und Luftzirkulation senkt den Bedarf an künstlicher Beleuchtung und Belüftung.

Orientierung

Orientierung in der Architektur beschreibt die Ausrichtung eines Gebäudes in Bezug auf Himmelsrichtungen, besonders zur Sonne. Eine durchdachte Gebäudeorientierung senkt den Energieverbrauch: Durch eine Südausrichtung (auf der Nordhalbkugel) können im Winter solare Wärmegewinne optimal genutzt werden, um Heizenergie zu sparen. Gezielte Ausrichtung kann aber auch vor Überhitzung schützen und für weniger Kühlbedarf und somit auch für weniger CO₂-Emissionen sorgen. Die Orientierung wirkt sich auf aktive Nutzung von Flächen für Photovoltaik aus. Die Ausrichtung von Gebäuden kann aber auch Einfluss auf das Stadtklima haben, zum Beispiel durch die Veränderung von Windströmungen.

Raumprogramm

Raumprogramm bezeichnet die Aufteilung und Nutzung von Flächen innerhalb eines Gebäudes, um spezifische Funktionen zu erfüllen. Ein gut durchdachtes Raumprogramm ermöglicht eine effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes, reduziert den Energieverbrauch durch kompakte und funktionale Gestaltung und minimiert unnötige Flächen. Das senkt den Heiz- und Kühlbedarf und damit den Energieverbrauch und verringert somit CO₂-Emissionen. Ein optimiertes Raumprogramm unterstützt also den Klimaschutz, indem es Ressourcen schont und die Energieeffizienz erhöht. Wo flexibles Raumprogramm benötigt wird, wird die (Klima-)Technik so eingerichtet, dass sie im Fall von Umbaumaßnahmen möglichst wenig betroffen ist.

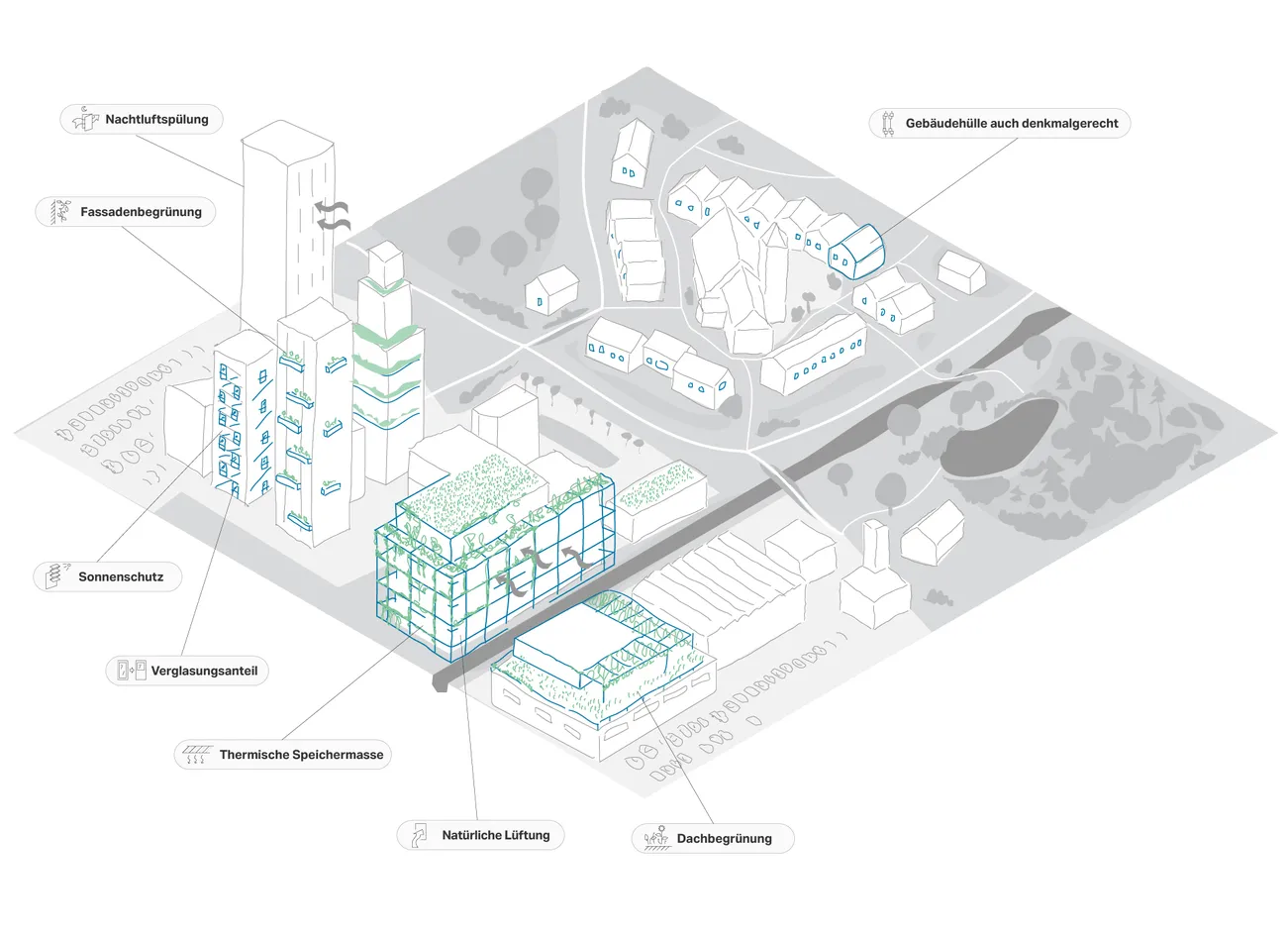

Passive Maßnahmen

Dachbegrünung

Bei der Dachbegrünung erhalten Dächer eine Schicht mit Vegetation trockenheitsresistenter, anpassungsfähiger sowie pflegeleichter Pflanzen. Diese verbessern die Luftqualität, binden CO₂ und fördern die lokale Biodiversität. Durch die Verdunstungskühlung mindern sie in Städten den Wärmeinsel-Effekt. Indem die Dachbegrünung bei Regen Wasser speichert, senkt sie die Belastung der Abwassersysteme. Zudem verbessert sie die Energieeffizienz eines Gebäudes, indem sie als natürliche Isolierung dient.

Gebäudehülle auch denkmalgerecht

Die Gebäudehülle bezeichnet die äußeren Begrenzungen eines Gebäudes, die die Innenräume von der Außenwelt abgrenzen. Dazu gehören Wände, Dächer, Fenster, Türen und Fundamentbereiche. Die Hülle muss dabei zahlreiche Schutzfunktionen gegen Lärm, Wind, Regen, Wärme, Kälte und Einstrahlung erfüllen und gleichzeitig das Gebäude mit ausreichend Luft und Licht und idealerweise mit Energie versorgen. In Sachen Energieeffizienz spielt die Gebäudehülle eine entscheidende Rolle, da sie den Wärmeaustausch zwischen dem Innenraum und der Umgebung maßgeblich beeinflusst wie auch den Komfort der Menschen im Gebäude.

Die Gebäudehülle ist Hauptthema, wenn es um Instandhaltung oder (energetische) Sanierung von Gebäuden unter Denkmalschutz geht. Um das kulturelle Erbe zu bewahren und gleichzeitig moderne Anforderungen zu berücksichtigen, braucht es Lösungen, die sowohl den Wärmeschutz verbessern als auch den kulturhistorischen Anforderungen entsprechen, dabei die Gestalt des Gebäudes nicht verändern oder gar Substanz gefährden könnten.

Fassadenbegrünung

Fassadenbegrünung bezeichnet die Begrünung von Gebäudeaußenwänden durch verschiedene Pflanzenarten. Hochrankende Pflanzen, Bepflanzung von Kästen oder spezielle Systeme bieten eine Vielzahl von ökologischen, sozialen und ästhetischen Vorteilen. Durch eine flächige Begrünung kann die Fassade natürlich beschattet werden und somit die Oberflächentemperaturen im Sommer deutlich reduziert werden, so kann der Kühlbedarf im Gebäude als auch der Wärmeinsel-Effekt in Städten verringert werden.

Nachtluftspülung

Nachtluftspülung ist ein Verfahren zur Abfuhr der Wärme des Tages in der kühlen Nachtstunden über eine intensive Belüftung des Gebäudes. Durch gezieltes Öffnen von Fenstern, Türen oder speziellen Lüftungsanlagen kann der Einsatz von energieintensiven, aktiven Kühlsystemen während des Tages verringert oder vermieden werden.

Natürliche Lüftung

Natürliche Lüftung ist der Luftaustausch in Räumen durch natürliche Prozesse wie Wind und Temperaturunterschiede.

Sonnenschutz

Ein Sonnenschutz blockiert die direkte Sonneneinstrahlung an der Fassade, bevor sie in den Raum gelangen kann. Dachüberstände, Lamellen, Rollos oder Vorhänge aber auch spezielle Sonnenschutzgläser verringern die solaren Wärmelasten, die durch Fenster in Innenräume gelangt. Dies führt zu einem geringeren Bedarf an Kühlung und damit zu niedrigerem Energieverbrauch. Effektive Sonnenschutzmaßnahmen ermöglichen eine Versorgung mit Tageslicht und Sichtverbindungen nach außen, ohne dass es zu einer Überhitzung der Räume kommt.

Thermische Speichermasse

Die thermische Speichermasse bedeutet die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu speichern und diese über einen bestimmten Zeitraum abzugeben. Materialien mit hoher Wärmekapazität, wie beispielsweise Beton oder Ziegel, nehmen Wärmeenergie auf und geben diese zeitverzögert wieder ab. Wenn ausreichend Speichermasse im Gebäude vorhanden ist, sollten ihre Eigenschaften genutzt werden, um Temperaturspitzen zu reduzieren und so das Raumklima angenehm und stabil zu halten, zusätzliche Verkleidungen wie Deckenabhängungen sind zu vermeiden.

Verglasungsanteil

Der Verglasungsanteil ist ein wesentlicher Faktor bei der Planung energieeffizienter Gebäude. Ein hoher Verglasungsanteil kann zu Überhitzung des Gebäudes und zu hohem Kühlbedarf führen. Ein sinnvoller Fensterflächenanteil sollte in Abhängigkeit von der Lage, der Ausrichtung, dem Klima und der Nutzung des Gebäudes gewählt werden, um sowohl den Komfort zu maximieren als auch die Energiekosten zu minimieren. Geeignete Fenster sorgen bei guter Isolierung und mit Sonnenschutz für Tageslichtverfügbarkeit und Energieeffizienz.

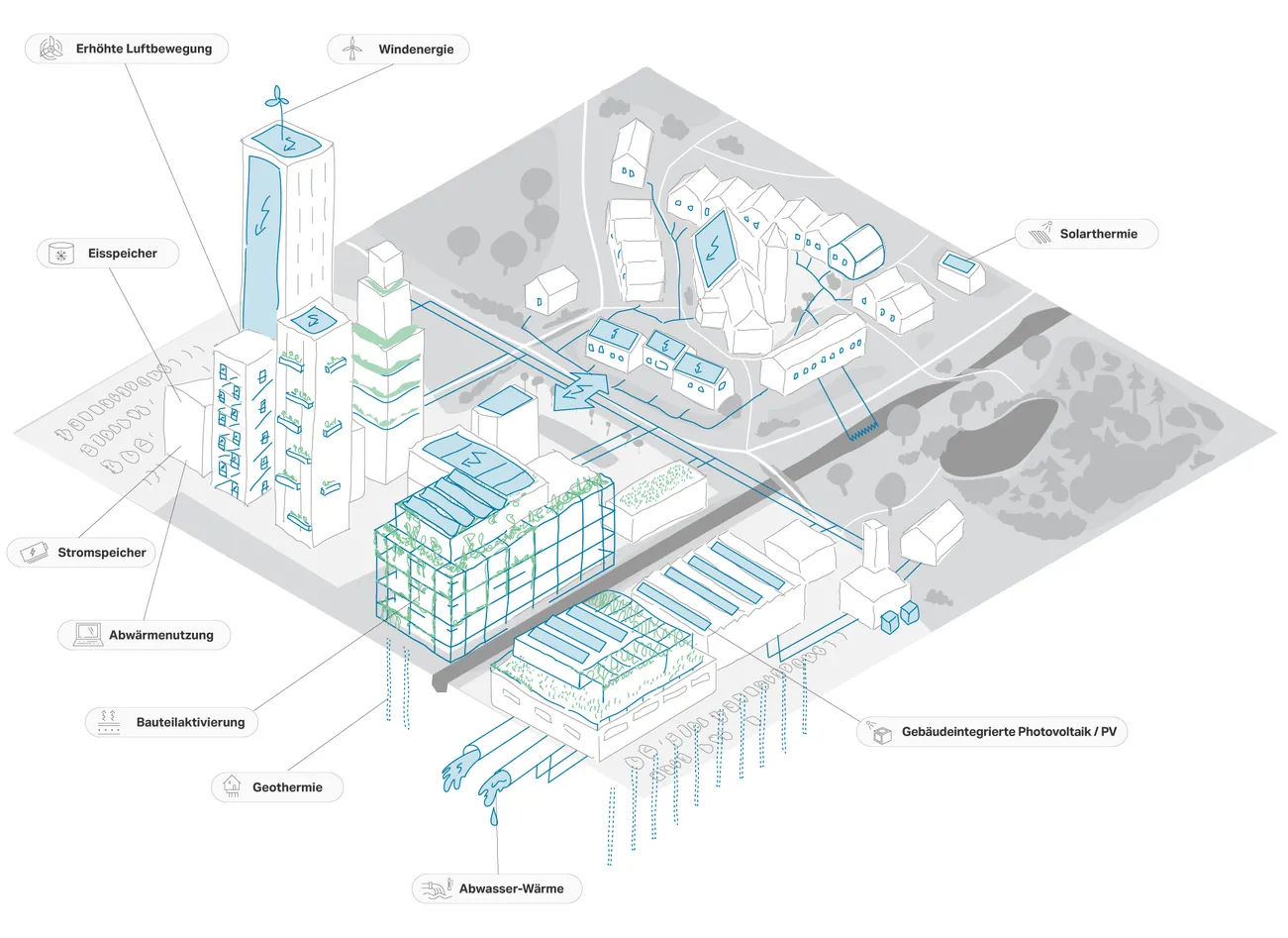

Aktive Maßnahmen

Abwasser-Wärme

Abwasser-Wärme ist die thermische Energie, die in Abwasserströmen enthalten ist. Sie stammt aus dem menschlichen Gebrauch von Wasser durch Duschen, Kochen, Waschen und auch aus der in Gebäuden eingesetzten Energie. Abwasser-Wärme kann durch Wärmerückgewinnungssysteme als erneuerbare Energiequelle genutzt werden.

Abwärmenutzung

Abwärme bezeichnet die Wärme, die bei verschiedenen thermischen Prozessen entsteht und nicht mehr für den ursprünglichen Zweck verwendet wird. Egal ob sie von Anlagen, Geräten, Menschen oder anderem stammt, statt sie in die Umwelt abzuführen, kann diese vermeintlich wertlose Energie für Heizzwecke oder zur Warmwasserbereitung genutzt oder gespeichert werden.

Stromspeicher

Stromspeicher ermöglichen es überschüssig produzierten erneuerbaren Strom z.B. aus Photovoltaik für einen späteren Zeitpunkt zu speichern, wenn der Strombedarf höher als die Stromerzeugung ist. Dies mindert die Abhängigkeit von externen Energiequellen und senkt die Energiekosten. Die derzeit am weitesten verbreiteten Stromspeichersysteme sind wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien. Diese Akkumulatoren zeichnen sich durch hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und gute Ladeeffizienz aus. Manche Konzepte nutzen saisonal „überschüssige“ elektrische Energie, um Wasserstoff zu erzeugen, der dann gespeichert und bei Bedarf in einem Brennstoffzellen-System wieder in elektrischen Strom umgewandelt wird.

Bauteilaktivierung

Die Bauteilaktivierung nutzt die thermische Masse von Bauteilen, um den Wärmebedarf eines Gebäudes zu regulieren und energetische Effizienz zu steigern. Bauteile wie Decken, Wände oder Fußböden werden mit einem System von Rohren ausgestattet und aktiv zur Wärmeaufnahme, -speicherung und -abgabe genutzt. Die Flüssigkeit, die in den Rohren zirkuliert, wird erwärmt oder gekühlt, um die Temperatur der Bauteile anzupassen, wobei diese Wärme bzw. Kälte puffernd speichern. Bauteilaktivierung ist komfortabel, sie geglättet Temperaturschwankungen und trägt zu einem stabilen und angenehmen Raumklima bei.

Eisspeicher

Ein Eisspeicher ist ein effektives Speichersystem für thermische Energie, das den Phasenwechsel von Wasser zu Eis und umgekehrt nutzt. Es dient sowohl zum Kühlen als auch zum Heizen von Gebäuden und arbeitet mit einer Wärmepumpe, die dem Wasser latente Wärme entzieht. Während der kühleren Monate entnimmt die Wärmepumpe Wärmeenergie aus dem Wasser des Speichers, wobei Eis entsteht. Bei höheren Umgebungstemperaturen wird Wärme wieder in den Speicher eingeführt und das Eis schmilzt. Eisspeicher sind vorteilhaft, wenn genügend Abwärme oder solare Energie zur Regeneration zur Verfügung steht.

Erhöhte Luftbewegung

Erhöhte Luftbewegung bezieht sich auf eine verstärkte Zirkulation von Luft innerhalb eines Raumes oder Gebäudes z.B. via Deckenventilatoren. Verschiedene Faktoren bestimmen den menschlichen thermischen Komfort, darunter Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und Wärmestrahlung. Erhöhte Luftbewegung senkt die gefühlte Temperatur, und ist insbesondere in warmen Umgebungen, ein energieeffizientes Mittel, um das Raumklima angenehmer zu machen.

Gebäudeintegrierte Photovoltaik / PV

Photovoltaik (PV) ist die Technik zur Umwandlung von Licht in elektrische Energie mithilfe sogenannter PV-Zellen aus Halbleitermaterialien, die elektrischen Strom erzeugen, wenn sie Sonnenlicht absorbieren. Mehrere Zellen werden zu Solarmodulen kombiniert. Mehrere Module braucht es für eine Anlage, die Strom für ein Gebäude liefert oder zur Einspeisung ins Stromnetz dient. Bei Gebäuden lassen sich die PV- Module am besten auf dem Dach nach der Sonne ausrichten.

Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) bezeichnet die Integration von PV-Anlagen in die Gebäudehülle, wie beispielsweise in Dachziegel, Fassaden oder Fenster. Diese Technologie ermöglicht die Erzeugung von Solarstrom direkt am Gebäude, während sie gleichzeitig die Funktion des Bauelements (z. B. Schutz vor Wettereinflüssen) erhält. BIPV steigert die Energieeffizienz von Gebäuden bei und fördert nachhaltiges Bauen.

Geothermie

Geothermie ist die Nutzung von Erdwärme als Umweltenergie zum Heizen oder Kühlen über Erdsonden oder Erdkollektoren in Kombination mit Wärmepumpen und/oder freier Kühlung.

Solarthermie

Solarthermie nutzt Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, meist in Form von Flach- oder Vakuumkollektoren zur Heizungsunterstützung und zur Trinkwarmwasser-Erzeugung.

Windenergie

Windenergie ist die Umwandlung von Windkraft in elektrische Energie durch Windturbinen. Im Gebäudesektor nur in sehr windstarken Gegenden und/oder in großen Höhen sinnvoll einsetzbar.

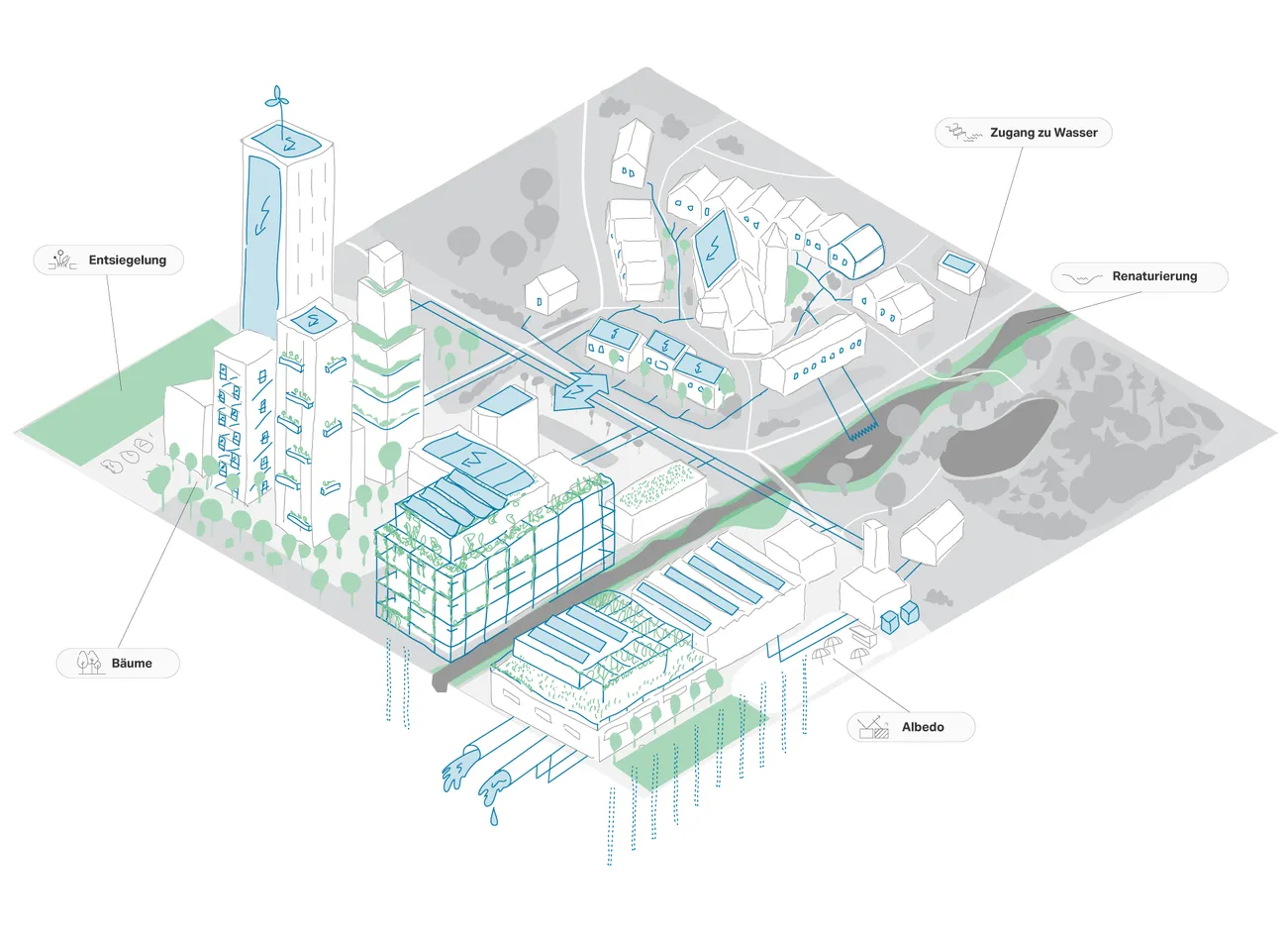

Freiraum

Albedo

Albedo ist das Maß für die Reflektivität einer Oberfläche. Bei einem hohen Albedo wird mehr solare Einstrahlung reflektiert und wenig absorbiert, damit nimmt das Material weniger Energie auf und erwärmt sich weniger stark, dies hilft, um den Urban-Heat-Island Effekt zu reduzieren.

Bäume

Bäume lassen sich als natürliche Schattenspender nutzen, sie kühlen, verbessern die Luftqualität durch Sauerstoffproduktion und CO2-Speicherung, sie fördern Biodiversität und wirken sich positiv auf die menschliche Psyche aus. Dadurch erhöhen sie die Lebensqualität, besonders in Städten.

Entsiegelung

Entsiegelung macht durch Asphalt, Beton, Pflaster, etc. versiegelte Flächen wieder durchlässig, gewinnt in Kombination mit Bepflanzung die natürliche Funktionen des Bodens, wie die Wasserspeicherung oder die Temperaturregulierung zurück und verbessert so die Umweltbedingungen.

Renaturierung

Renaturierung führt vor allem landwirtschaftlich oder industriell genutzte Flächen und Gewässer in einen naturnahen Zustand zurück und sorgt u.a. für mehr Biodiversität, Klima- und Erosionsschutz, Wasserspeicherung.

Zugang zu Wasser

Zugang zu Wasser ist wichtig für lebendige, nachhaltige und resiliente Städte; Der Zugang zu Wasser verbessern die Lebensqualität, Wasserelemente haben positiven Einfluss auf das Mikroklima, sind Puffer bei Starkregen und Hitzewellen und fördern die biologische Vielfalt.

Ziel ist es, eine Strategie mit geringem ökologischem Fußabdruck zu entwickeln, die den Nutzenden eine hohe Aufenthaltsqualität ermöglicht. Passive Maßnahmen helfen ohne Aufwendung zusätzlicher Energie, winterliche Wärmeverluste und sommerliche Wärmeeinträge eines Gebäudes zu senken. Sie lassen sich durch Orientierung, Kubatur, Fassadengestaltung und Materialwahl verwirklichen; sie zielen auf Sonnenschutz, natürliche Lüftung, nutzen thermische Speichermasse usw. Den Gestaltungsprozess unterstützen wir mit Simulationen, die stundengenau die Bedingungen abbilden können und aufdecken, wenn aktive Maßnahmen nötig sind. Varianten werden untersucht, um zu erkennen, wie mit geringem technischem Aufwand und Energiebedarf gleichzeitig der gewünschte Komfort sichergestellt werden kann. Nie ist zu wenig, was genügt (Seneca): Suffizienz haben wir nicht erfunden, nutzen sie in diesem Zusammenhang aber immer als Richtschnur.

Durch das ganzheitliche Energiekonzept reduzieren wir nicht nur die CO2 Emissionen, um das Klima zu schützen und den Klimawandel nicht weiter voranzutreiben, sondern die Maßnahmen erhöhen die Resilienz im Hinblick auf künftige Klimaanpassungen. Damit erzeugen wir wertvolle Synergien für die Zukunft.

Die Energieeffizienz und die Wahl der Materialien tragen dazu bei, CO2-Emissionen gering zu halten. Emissionen, die im Lebenszyklus eines Bauprojektes entstehen, können bei klimapositiven Gebäuden und Quartieren ausgeglichen werden. Nutzung lokaler Ressourcen wie Sonne, Wind, Erd- oder Abwasserwärme bzw. -kälte kann mehr erneuerbare Energie erzeugen, als der Betrieb benötigt.

Wichtig ist, das Umfeld des Bauvorhabens zu berücksichtigen, um hier Zusammenhänge zu nutzen und Synergien zu wecken. Wo es ein einzelnes Gebäude nicht schaffen kann, im Betrieb CO2-neutral zu sein, ist es im Verbund mit anderen möglich, klimaneutralen Betrieb zu erzielen. Was beispielsweise für ein Unternehmen Abwärme ist, kann anderen als Wärmequelle dienen und darüber hinaus sogar gespeichert werden. Ziel unserer ganzheitlichen Konzepte für Quartiere und Städte ist das Verknüpfen von Klimaschutz und Resilienz, also Nachhaltigkeit und Funktionalität der Gebäude auch im Klima der Zukunft.

Ein guter Außenkomfort ist essenziell für eine lebenswerte Stadt; ein verbessertes Stadtklima senkt auch den Kühlbedarf von Gebäuden. Mit Simulationen berechnen wir, wie sich Bebauung oder Bepflanzung auf die Durchlüftung eines Areals auswirkt oder wie die Gestaltung ein Mikroklima beeinflusst. So schaffen Bäume nicht nur Aufenthaltsqualität im Freien. Gezielt eingesetzt, spenden sie Schatten im Sommer und nach dem Laubfall erwärmt die Wintersonne den Platz oder scheint ins Gebäude. Ähnliches gilt für die Begrünung von Gebäudefassaden. Weitere Aspekte dieser sogenannten ‚blau-grüne Infrastrukturen‘ sind wichtig, wie: Reduzieren wir die Versiegelung, gibt es ein Gründach? Ist vielleicht lokales Gärtnern auf dem Dach unter der PV-Anlage möglich? Wird Grauwasser gesammelt und genutzt? Können wir so den Wasserbedarf verringern? Lässt sich Starkregen lokal abpuffern?

Klimagerechtes Bauen mit Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachtet heißt: Klimaschutz jetzt und Gebäude, die auch in Zukunft funktionieren, oder kurz Protect und Adapt.