Urban Cell – Modulare Quartiersentwicklung und ein Beispiel: Berlin Ahrensfelde, Berlin, Deutschland

URBAN CELL ist ein modulares System für die Entwicklung von Quartieren, von Planung über Bau bis zum Betrieb - bei hohem ESG-Standard. ESG steht für „Environmental Social Governance“, also nachhaltiges Wirtschaften. Es sollen komfortable Bedingungen für die Bewohner mit hoher räumlicher Qualität und minimaler Umweltbelastung geschaffen werden.

Der Co-Living Quartiersansatz eröffnet viele Möglichkeiten, die in herkömmlichen Gebäuden so nicht möglich sind. Er fordert einen komfortablen und umweltfreundlichen Lebensstil für seine Bewohner und trägt so zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Die Module und das Quartierskonzept hat das Architekturbüro GRAFT entworfen.

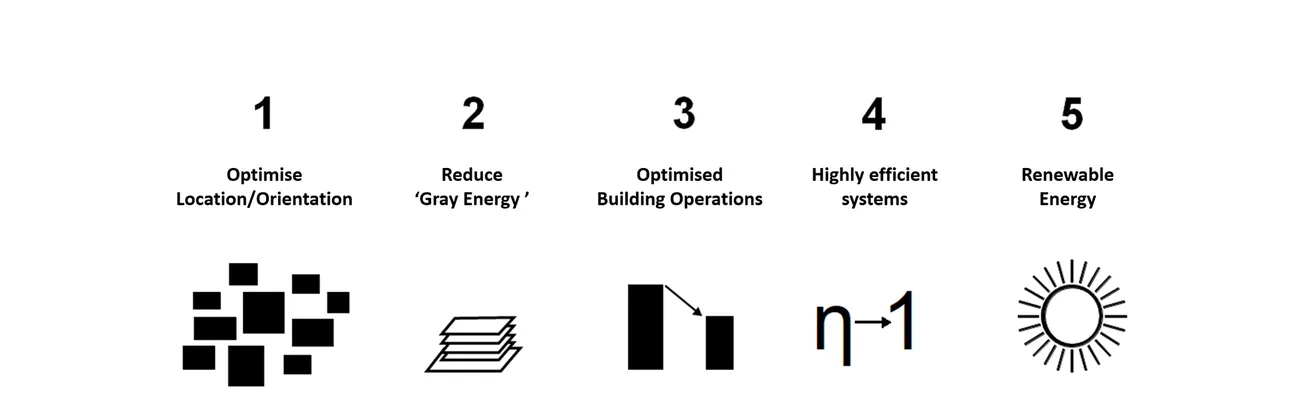

Der verfolgte Nachhaltigkeitsansatz ist umfassend und möchte über die Definitionen gemäß DGNB und LEED hinausgehen. Ein URBAN CELL Quartier beruht auf einem „Zero Energy“-Konzept, d.h. es muss auf Jahresbasis vollständig energetisch neutral sein. Welche erneuerbaren Ressourcen dafür herangezogen werden, hängt vom jeweiligen Kontext ab.

Vorwiegend biogene Baustoffe reduzieren die Graue Energie, mindern den ökologischen Fußabdruck. Im Vergleich zu konventionellen Gebäuden ist der Bedarf an Energie um bis zu 40 % geringer, dank vorwiegend passiver Strategien und technischer Systeme, die auf bestmögliche Energieeffizienz ausgelegt sind. Nur so ist es möglich, am Standort ausreichend viel erneuerbare Energie zu erzeugen.

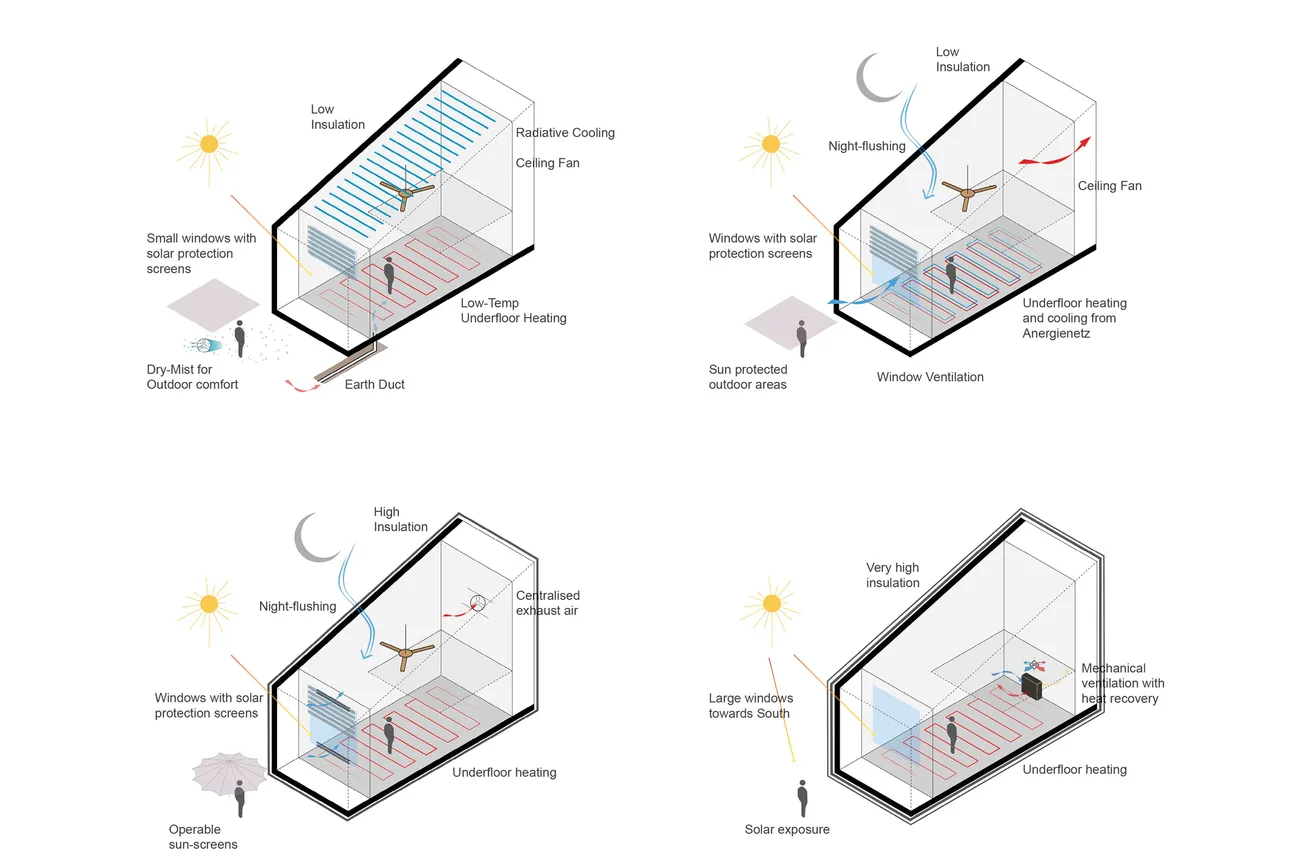

Wesentliche Merkmale sind die Förderung von Interaktionen der Bewohner mit Ihrer Umgebung sowie das Einhalten eines adaptiven Komfortmodells. Eine Kombination aus natürlicher und lokal gesteuerter hybrider Belüftung gewährleistet die Raumluftqualität. Es gibt keine zentralen mechanischen Belüftungssysteme.

Optimierte Orientierung ist elementar für solare Stromerzeugung, sorgt für Tageslicht und schafft Außenkomfort. Erhöhte Luftgeschwindigkeiten stellen im Sommer als kühlende Brise den Komfort sicher.

Niedrigtemperatur-Fußbodenheizungssysteme zeichnen sich durch Effizienz aus.

Einmal gezielt angewandt ermöglichen bewährte passiven Maßnahmen robusten Betrieb. Wenn leistungsfähige Gebäudehüllen mit optimalen Dämmstärken mit strategisch platzierten Fenstern bei einem wohlberechneten Verhältnis von Fenster- zu Wandflächen ergänzt werden durch außenliegende Sonnenschutzvorrichtungen, wird solare Wärmeeinträge im Sommer gemieden, aber natürlicher Lichteinfall begünstig.

Als umfassender Nachhaltigkeitsansatz berücksichtigt das Vorhaben bereits in der Entwurfsphase die CO₂-Emissionen von Gebäudekonstruktion- und Herstellung, um durch eine bewusste Materialauswahl ressourceneffizient zu bauen. Verzicht auf Kellergeschosse reduziert den Einsatz von Beton. Die serielle, modulare Bauweise aus ökologisch bezogenem Holz sorgt für einen geringen CO₂-Fußabdruck des Projekts bei hoher Bauqualität mit minimalen Materialverlusten und begünstigt zirkuläres Bauen. Die vor Ort verfügbaren Ressourcen zur Energieversorgung werden sorgfältig geprüft und integriert, um ein robuste Systeme zu schaffen. Die Energiequelle beeinflusst den Betrieb der Einzelgebäude nicht.

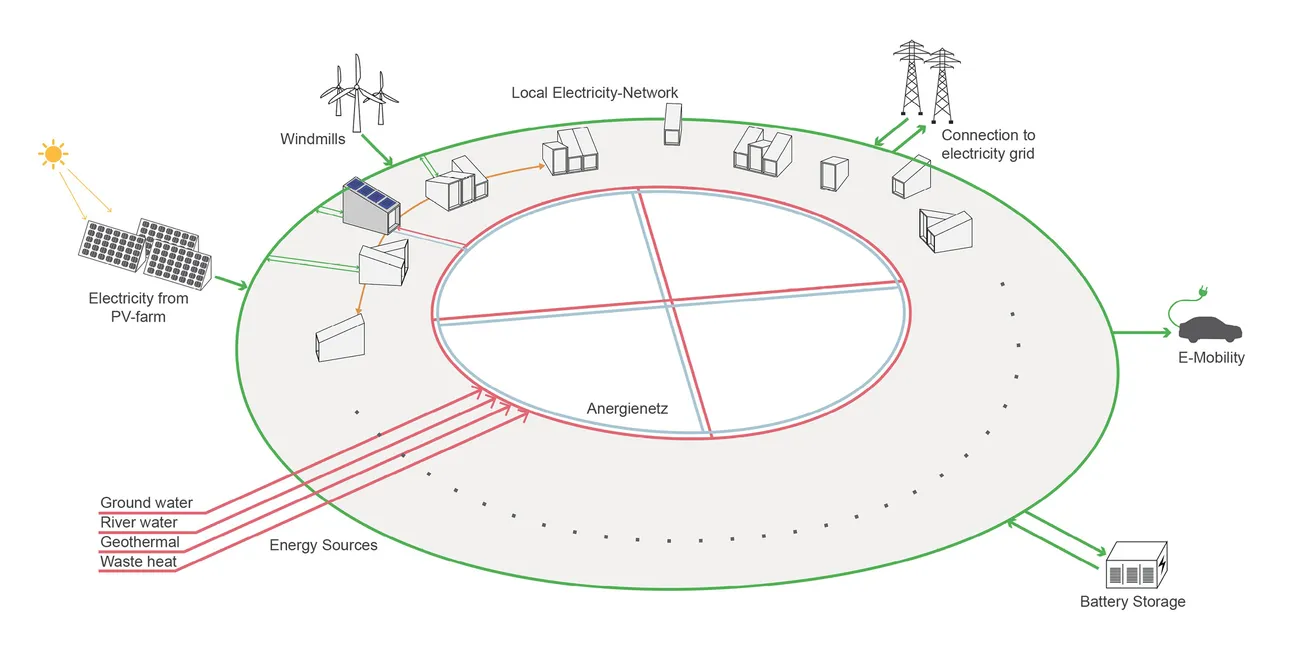

Ein Niedertemperatur-Wärmenetz bietet die Möglichkeit, ein Quartier parallel mit Wärme und Kälte zu versorgen. Ein Beispiel für ein innovatives, hocheffizientes und wirtschaftliches Anergienetz mit „kalter Fernwärme“ ist ein zentrales „Low-Ex-Ringsystem“. Als Zweirohrsystem betrieben, funktioniert es mit Abwärme bzw. Grundwasser- und Geothermiekollektoren bei Temperaturen zwischen 5-25°C, und wird zentral durch strategisch platzierte reversible Wärmepumpen versorgt. Immer besteht die Möglichkeit für spezifische Einheiten eine integrierte Lüftungs - und Klimatisierungseinheit anzuschließen, um den Komfort zu verändern. Auf künstliche Kältemittel in den Modulen wird verzichtet.

Unterschiedliche Energiequellen wie Abwärme aus Rechenzentren oder Industrieanlagen, Grundwasserbrunnen, geothermischen Kollektoren, Flüssen etc., können ein Anergienetz speisen. Die meisten dieser Energiequellen lassen sich im Sommer auch als Wärmesenken nutzen. Ist an einem bestimmten Standort keine dieser Quellen verfügbar, kann eine auf Umgebungsluft basierende Rückkühl-Außenlifteinheit eingesetzt werden. Oder es wird ein vollständig dezentralisierter Ansatz mit einer separat integrierten luftbasierten Heizungs-/Kühlungs-/Lüftungseinheit für jede Wohneinheit verwendet.

Anstelle eines dezentralisierten Ansatzes mit separaten Wärmepumpen kann auch ein „Energy Center“ die Versorgung eines Clusters von bis zu 2000 m² Wohnfläche übernehmen. Dies führt zu reduzierten Kosten und mindert die Umweltbelastung. Ein typisches Modul kann das gesamte Energiezentrum beherbergen, also Wärmepumpe, Heizungs- und Kühlpufferspeichern und Hydraulikeinheit. Wenn im Quartier ein Sprinklertank oder zentraler Wasserspeicher vorhanden ist, kann dieser zugleich als thermischer Speicher genutzt werden, was die Versorgungsunabhängigkeit noch weiter erhöht.

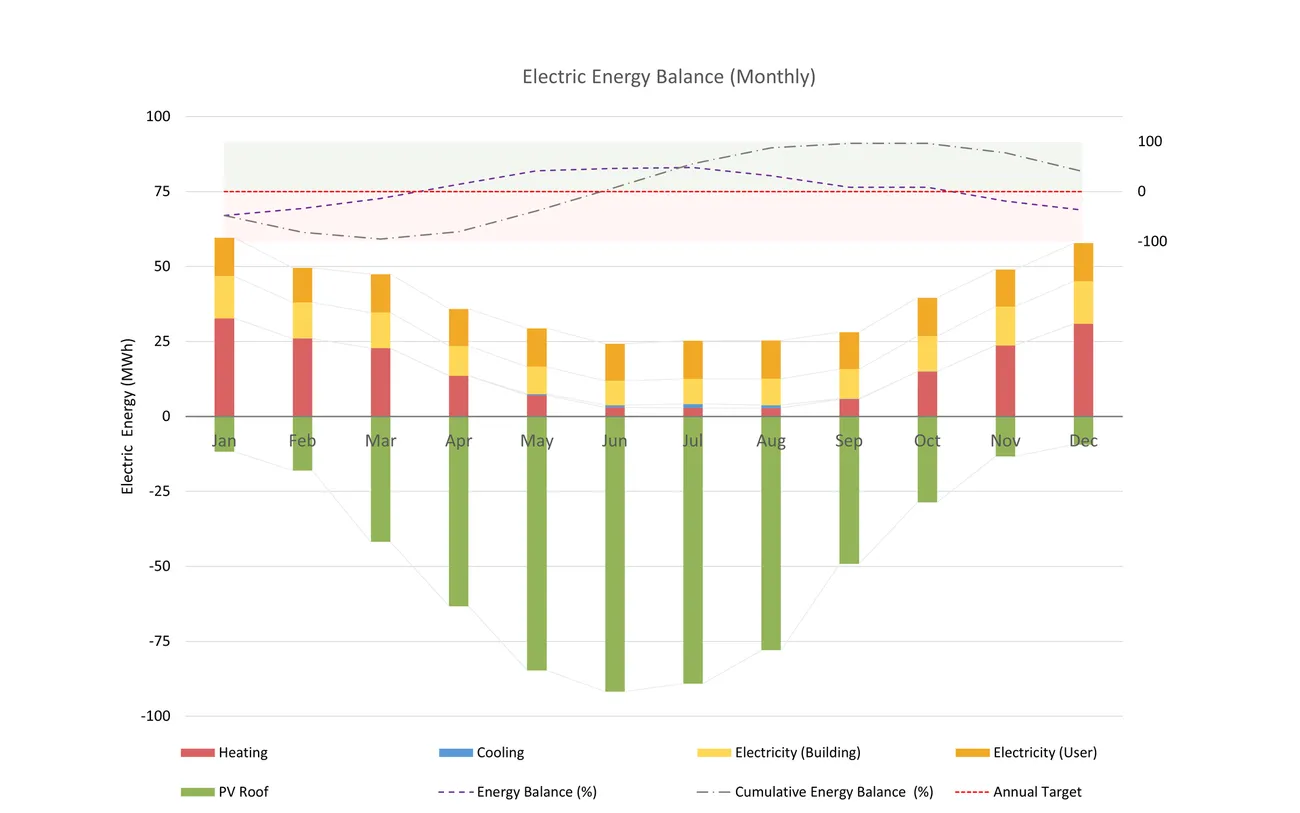

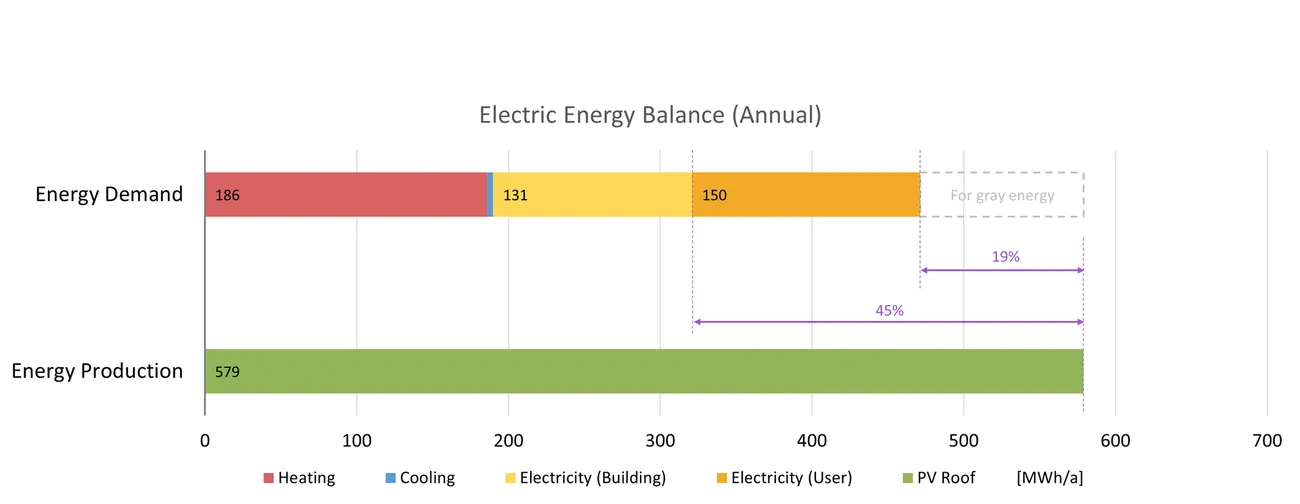

Das 10.000 m² große Musterprojekt Berlin Ahrensfelde besteht überwiegend aus Wohneinheiten, wobei jeweils 5% der Fläche für Co-Working, Mobility Hub, Clubhaus und Fitnessaktivitäten vorgesehen sind. Wenn die Abwärme eines Datencentrums außerhalb des Bezirks in das Wärmenetz eingespeist wird, kann den restlichen Wärmebedarf ein Energy-Center über Wärmepumpen aus dem Grundwasser decken. Das Quartier erzeugt eigenen Sonnenstrom auf den Dächern, ist zusätzlich zu einer nahe gelegenen PV-Farm gekoppelt, und wird von einem Batterie-Stromspeicher gepuffert. Der Energiebedarf für Heizung, Kühlung und Strom hat Transsolar mithilfe dynamischer Simulationen als Stundenintervalle berechnet und die Ergebnisse als Monatsbilanz zusammengefasst. Ist die Hälfte der Dachfläche ist mit Photovoltaik belegt, ergibt sich bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung von 990 kWh/m² und einer Gesamteffizienz von 18 % (Panel + System) eine jährliche Produktion des Quartiers von rund 580 MWh/a. Das ist 45 % mehr als der jährliche Energiebedarf der Gebäude. Wenn der Stromverbrauch der Nutzer mit einbezogen wird, ist die vor Ort erzeugte Energie immer noch etwa 19 % höher als der jährliche Energiebedarf. Wird dieser Überschuss an Energie dazu genutzt, die Graue Energie der Gebäude zu kompensieren, wird das Quartier wahrhaftig nachhaltig.